| Online Argonauta |

<< Back to Index |

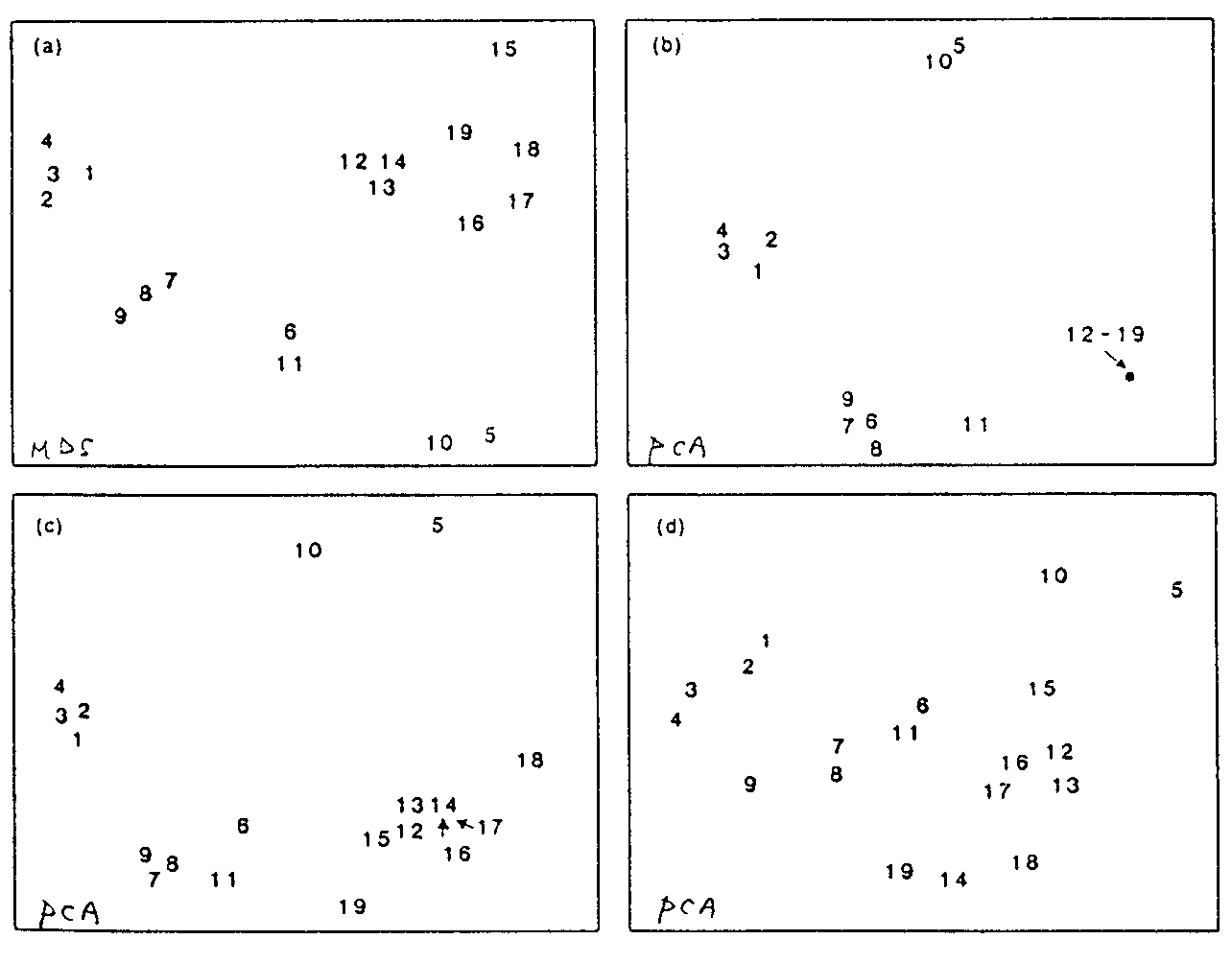

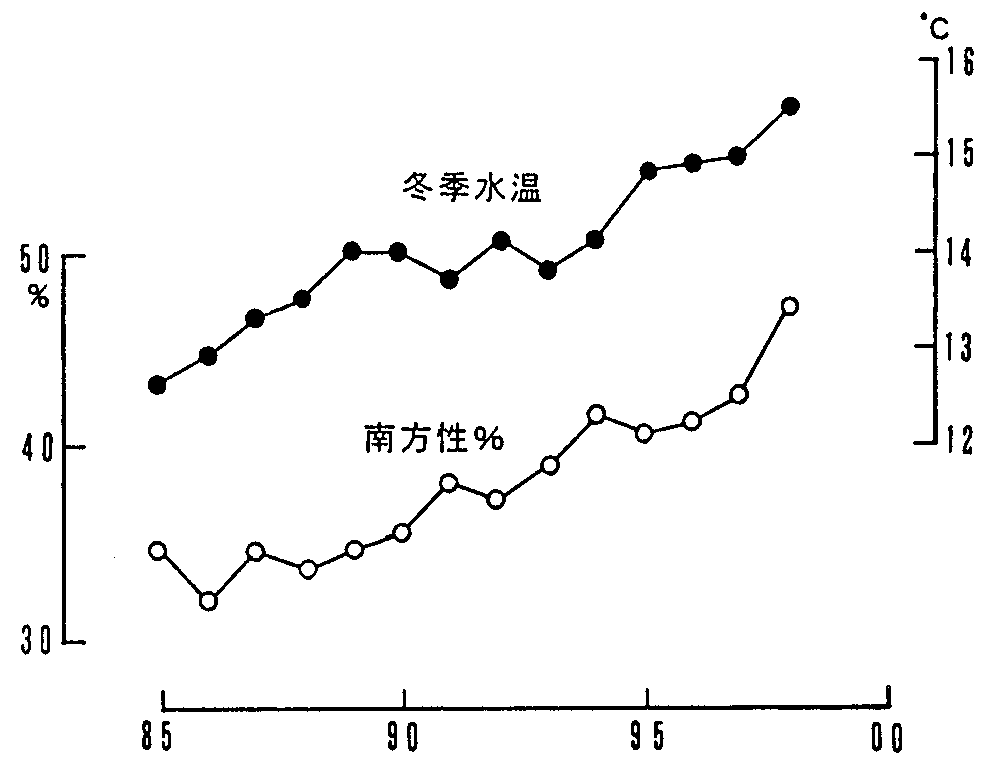

群集組成の多変量解析

| 大垣俊一 |

| 種A |

種B |

… |

種J |

|

|

|

||||

| St. 1 |

χ1A |

χ1B |

… |

χ1J |

| St. 2 |

χ2A |

χ2B |

χ2J |

|

| : |

: |

: |

: |

|

| St. 5 |

χ5A |

χ5B |

… |

χ5J |

|

|

||||

|

[図1] |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Z1I = LIAχ1A + LIBχ1B + … + LIJχ1J (St 1の第I主成分)このとき、先に述べた主成分の理論的性質から、Lは次の条件を満たすように定める。

Z2I = LIAχ2A + LIBχ2B + … + LIJχ2J (St 2の第I主成分)

:

Z5I = LIAχ5A + LIBχ5B + … + LIJχ5J (St 5の第I主成分)

(Z1I−ZmI)2 + (Z2I−ZmI)2 + … + (Z5I−ZmI)2 が最大ここにZmIはZ1I, Z2I … Z5Iの平均であって、(Z1I−ZmI)2,… は偏差平方、これをたし合わせて全体のばらつきの指標となる。第2主成分以下も同様に{LIIA, LIIB, … LIIJ}{LIIIA, LIIIB, … LIIIJ}などを定めてゆくが、これらについては先の二つの条件のほか、その主成分が前のすべての主成分に対して独立であるために、ZII, ZIII… 軸が、前のすべての軸に直交する、という条件が加わる。そしてこのLの列の組、つまり、

LIA2 + LIB2 + … + LIJ2 = 1

という行列が定まれば、各Stの第I〜第X主成分がすべて計算できることになる。この、triangular matrixからLの行列を導くための計算は、偏微分や固有値が出てきて複雑であり、私は細部まで理解していない。しかしこの部分については教科書を信頼して、表2からLが求まることを納得すれば、各主成分とその寄与率が計算できることになる。実際の操作としては、コンピュータに表1のデータを打ち込み、相関行列と分散・共分散行列のどちらかを選択するだけである。

LIA

LIB

…

LIJ

LIIA

LIIB

…

:

:

LXA

LXB

…

LXJ

|

[図2] |

|

[図3] |

|

[図4] |

|

St 1 |

St 2 |

差 |

差/X1+X2 |

|

|

|

||||

| 種A |

χ1A |

χ2A |

|χ1A−χ2A| |

δ12(A) |

| 種B |

χ1B |

χ2B |

|χ1B−χ2B| |

δ12(B) |

| 種J |

χ1J |

χ2J |

|χ1J−χ2J| |

δ12(B) |

|

|

||||

| 計 |

X1 |

X2 |

Σδ12 = Bray-Curtis Index |

|

|

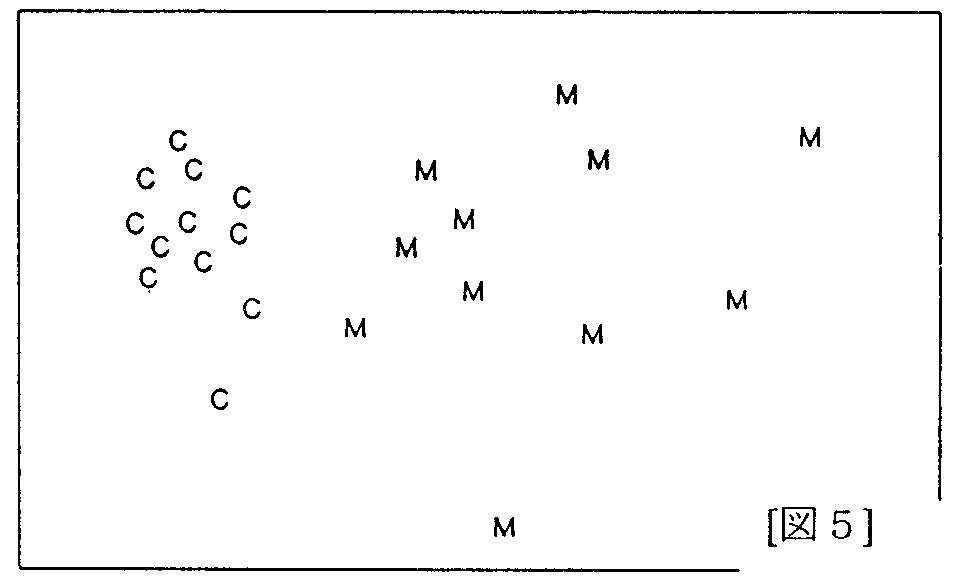

[図5] [図5]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[図6] |

|

[図7] |

| Online Argonauta |

<< Back to Index |