Argonauta 2: 6-11

書評 「ビーグル号航海記」と「マレー諸島」

ダーウィンといえば「種の起源」、ウォレスといえば「動物の地理的分布」などの大著をあらわし、それぞれ進化論と生物地理学の基礎を築いた大学者というイメージが強い。一方、この二人の名前が並ぶと、1958年のリンネ学会前後の、進化学説のpriorityをめぐる有名な一件もまた、同時に連想されてくる。実際、今回私がこの二人の著書を比較してみる気になったのも、この問題をめぐるアーノルド・ブラックマンの「ダーウィンに消された男」(朝日新聞社刊、羽田・新妻訳)を読んだのがきっかけだった。ただ、私はこの本に描かれた両者の人物像には興味を持ったが、priority問題そのものにはあまり関心が持てなかった。科学的事実をめぐって、重要なのは「誰が最初にそれを言ったか」ではなく、「何が明らかになったのか」ということである。どのような人物がどういう考え方をしたかという点では「誰が」ということは意味があるが、そのことと、形式的なpriorityの問題は関係がない。

「種の起源」や「動物の地理的分布」など、大部の主著は書評になじまないし、priority問題にふれるつもりもない。ここでは二人の若き日の旅行記「ビーグル号航海記」と「マレー諸島」を紹介してみたい。のちに生物学史に大きな足跡を残すこれらの学者たちは、その最初期の研究活動においてどのように自然を眺め、またそこから何を汲み取ったのか。それを探ることで、我々の現在の研究姿勢に対しても何かの示唆を得られないかと期待しつつ、両者の著書を読みくらべてみる。なお、本書評で取り上げる「ビーグル号航海記」は、島地威雄訳・岩波文庫版、「マレー諸島」は宮田彬訳・思索社版により、時代背景や二人の経歴については、先の「ダーウィンに消された男」の年表等を参考にした。

旅行記の成立

1809年生まれのダーウィンが、ビーグル号で世界周航の旅に出たのは1831年、22才の時とされる。ダーウィンはケンブリッジ大学在学中、指導教授ヘンスローの後押しで海軍省に採用され、英国軍艦付きの博物学者として船に乗り込んだ。いわば国費による官製旅行であって、この旅行の成果である報告書の出版も公費でまかなわれた。「ビーグル号航海記」(以下しばしば「航海記」と略す)の序言にも、ビーグル号の艦長フィッツ・ロイやヘンスローへの謝辞と並んで、“大イギリス大蔵省の最高委員会の諸公”“大蔵大臣閣下”といったいかめしい文字が並んでいる。ビーグル号はイギリスを出てから南米に向かった。「航海記」の初めから3分の2は、この南米本土に関するもので、有名なガラパゴスでの種多様性の観察やココス・キーリングでのサンゴ礁論を含むインド-太平洋関連の記述はあとの3分の1にすぎない。これはビーグル号の目的が南米沿岸の測量にあったためらしく、船が行きつ戻りつ同じ沿岸部を測量している間、ダーウィンは下船してしばしば内陸部への旅行を試みている。南米を離れてからガラパゴスに寄り、太平洋を横断してタヒチからニュージーランド、オーストラリアへ。さらにインド洋に入ってココス・キーリング、モーリシャス、ケープタウン経由再び南米に寄って、イギリスに帰着したのが1936年。出発から5年、ダーウィンは27才になっていた。

「ビーグル号航海記」は、ダーウィンが航海を終えてから3年後の1939年に第1版が出た。私が読んだ訳本のもとになった第2版は1845年、ダーウィン36才の時の出版で、この間、訳注や関連文献の補充など、いろいろと手を入れたようだ。したがってこの本の記述がすべて航海中のダーウィンの観察や理解のままというわけではないが、36才で出版された第2版が、若い頃のダーウィンの研究姿勢や物の見方を良く伝えていることには変わりないと思われる。「航海記」には、生物現象のほか、地形の成因をめぐる地質関連の記述が多く、ダーウィンの地質学への造詣の深さがうかがえる。この他、人種や社会制度、訪れた地域の政治情勢などにもかなりのページがさかれ、旅行記らしく一般の興味を引く筋立てになっている。しかし、生物、地質に関係する部分の記述は、しばしば煩雑でわかりにくい。証拠を細かく列挙し、推論も必ずしも明快ではなく、時にあいまいにして読者の暗黙の理解を求めるなど、完全に論旨をフォローするにはかなりのエネルギーを要する。私は興味のあるところ以外は、しばしば読み飛ばした。また、生物現象を述べるときには、それに関して過去に成された業績を引用し、標本の同定を依頼した学者への謝辞も随所に見られ、学術的な論著の基本に忠実だが、そのこともまたこの本を読みにくくしている感は否めない。

アルフレッド・ウォレスはダーウィンより14才年下の1923年生まれ。独学で博物学を学び、1848 - 1852年、25〜29才まで南米アマゾンで過ごす。南米への出発以前、ダーウィンの「ビーグル号航海記」とライエルの「地質学原理」を読み、強い印象を受けたとされる。ダーウィンとライエルの名は、「マレー諸島」でもよく引用されている。南米からイギリスに戻ってすぐ、1854年に“マレー諸島”(今日のインドネシア周辺、スマトラからニューギニアまでの多島海を指す)に渡り、以後1862年までの8年間、31〜39才までをこの地で過ごした。公的な後ろ盾のないウォレスは、単身現地に乗り込み、現地を探査、標本を採集し、それを博物館などに売却して滞在資金を捻出した。マレー語を駆使し、地元で助手を雇って共に小さな船で航海するなど、徒手空拳、ハダシで歩き回る感じである(彼の旅行の一部は、実際にハダシだった)。ただ、当時この地域を領有したオランダ植民地政府の協力を、随所で得ていたようだ。オランダにすれば、支配地の物産についての情報が、ウォレスのような博物学者の活動によって増すことは好ましかったのかもしれない。マレー諸島滞在の間、根拠地としたテルナテで1858年、種の分岐に関する、いわゆる“テルナテ論文”を執筆してダーウィンに送った。この原稿がダーウィンに衝撃を与え、同年リンネ学会でダーウィン、ウォレス双方の進化論の論稿が併読されるに至る経緯は、多くの文献のふれるところである。1862年に旅行を終了し、シンガポールを経てイギリスに帰国した。話はそれるが、ウォレスがマレー諸島に旅立った31才は、今の日本でいえば、大学院が‘期限切れ’になって放り出されるくらいの年に当る。「大学院は出たけれど」就職のないオーバードクターの諸君は、ウォレスにならって世界放浪の旅にでも出たらどうだろう。きっといろいろな意味で視野が広がって、その後の研究にも大いに役立つと思うのだが。ウォレスの時代にくらべれば、旅行ははるかに楽である。

帰国7年後の1869年、ウォレスは46才で「マレー諸島」第1版を出版した。今回私が読んだ宮田訳・思索社版のもとになった第10版はウォレス67才の発行だが、第1版からの変更は脚注や小さな誤りの訂正のみにすぎない旨、ウォレス自身が第10版への序文に記している。「マレー諸島」の内容は、地質と生物の情報にもとづく生物地理の話を中心とするが、一方、人文地理、社会情勢の紹介などにもかなりの分量がさかれている。自身の冒険談的回顧や地元民の伝承、地元民との交渉経験に基づく比較文明論的記述なども含み、内容はバラエティに富む。文体はわかりやすく、時に謎解き風に興味を引き、生物現象の記述でも、冗長に渡ると見ると手短に切り上げるなど、一般読者の心情に配慮した「読ませる」構成になっている。一方、過去の業績の引用は、研究者的な律儀さというよりは、自らの仮説を展開するための材料として自由に行われているという趣がある。この、読みやすさの点では「マレー諸島」は「ビーグル号航海記」とは好対照で、ダーウィン自ら「ウォレスのように生まれつき文章のうまい人もいるのに、私やライエルは一行一行苦心惨憺して遅々として進まない」とこぼしていた(「ダーウィンに消された男」)という。

生物現象のとらえ方

「航海記」の中で、ダーウィンは各地で出会う生物一般に興味を示し、観察対象となった分類群は、動物、植物を問わず、原生動物から哺乳類まで広範に及んでいる。海産生物については、プランクトン、アメフラシ、タコ、ハリセンボン、ウミエラ、コケムシ、貝類など。内容は野外での観察と、船内に持ち帰っての顕微鏡による観察を合わせて、機能形態的にコメントするというパターンが多い。貝類について述べた部分はガラパゴス産の種の組成についてで、過去にH. Cummingが得たデータを紹介しながら生物地理的な考察をしている。ガラパゴスの陸上動物の種分化の話はあまりにも有名だが、海産種についての記述はほとんど知られていないと思うので、ここで紹介してみたい。

|

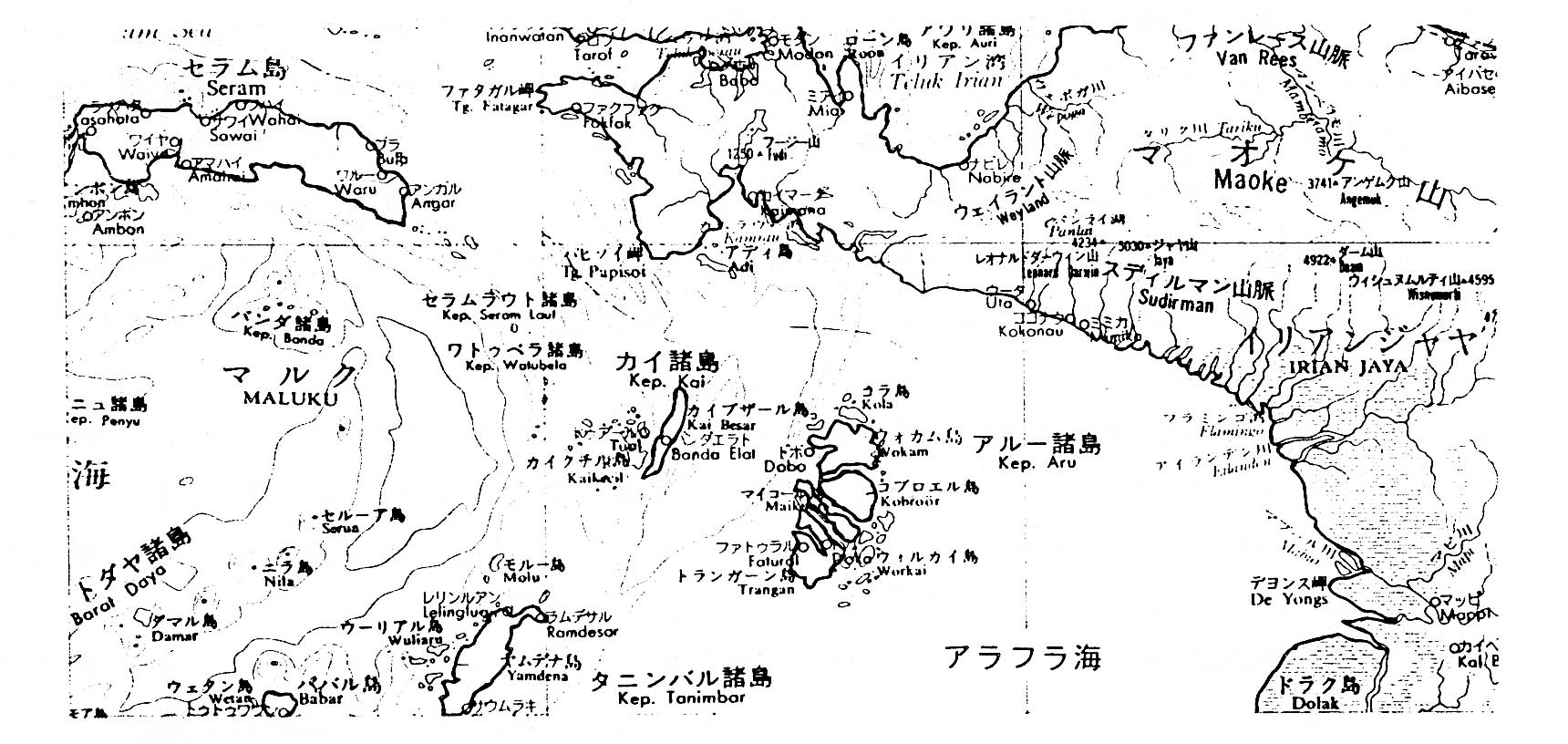

図1.ポリネシア、南米、ガラパゴス(矢印)。

|

ガラパゴス諸島で得られた海産貝類は90種で、このうち47種はここでのみ知られており、海産生物のケースとしては例外的に固有率が高い。残り43種のうち25種はアメリカ西海岸と共通、18種は西〜中部太平洋系の貝であった。一方、西〜中部太平洋とアメリカ西海岸の共通種はない。以上の結果からダーウィンは、アメリカ西海岸とポリネシアの間の、島がほとんどない外洋空間が海産貝類の分散を妨げており、ただ中間のガラパゴスでは例外的に両者からの移住種を受け入れて種分化が進行し、変種、固有種を生み出していると推論している。

ダーウィンが生物現象を記述する場合は、ほとんど必ず機能形態や生物地理などの理論的背景を加えており、生物そのものよりもむしろ理論に関心があるという印象を受ける。幅広く証拠に触れ、過去の業績にも言及しながらスケールの大きい仮説を矛盾なく構成して行く力量は、当然とは言えさすがのものがあり、インド洋、ココス・キーリングを題材とするサンゴ礁成因論はその頂点にある。ダーウィンは各地で見てきたサンゴ礁の形態の比較、島の地質に刻まれた沈降の証拠など、豊富な証拠から、島の全体的な沈降に伴う、卓礁→裾礁→堡礁→環礁の、有名な変化の図式をここで提示している。

一方のウォレスは、とことん生物そのものと、それを収集することに興味があり、自らのコレクター的側面を隠さない。「補虫網からその蝶を取り出し、すばらしい翅を広げると、私の心臓は激しく高鳴り、血液が一度に頭に上った。…私はその日の残りの時間は頭が痛かった。」陸上動植物、とりわけ鳥、哺乳類、昆虫の記述が多い一方、海産生物には関心が薄く、現地人が貝を持ってきたが、いらないと言って断ったという記述が見える。またアンボイナ港のサンゴ礁生物に簡単する場面でも、あくまで風景として捉える視点になっている。コレクター的とはいえ、むろん理論的側面に興味がないわけではなく、専門とする陸上動物については随所で鋭い指摘を見せる。ナガサキアゲハの二型をめぐる“ベーツ型擬態”の指摘や、蝶の翅の形と捕食者の存否の議論などは、今日の生態学論文のdiscussionとしても通用するだろう。しかしやはりウォレスの真骨頂は、地質学の素養を背景とする生物地理学の議論にある。有名なアジア・マレー系とオーストラリア系の動物区の境界(のちの‘ウォレス線’)問題については「マレー諸島」の冒頭に述べられているが、それ以外にも、地域ごとに組まれた各章の末部で、各地の生物相についてまとめの議論を行っている。中でもニューギニアにほど近い、アルー諸島についての記述は興味深い。

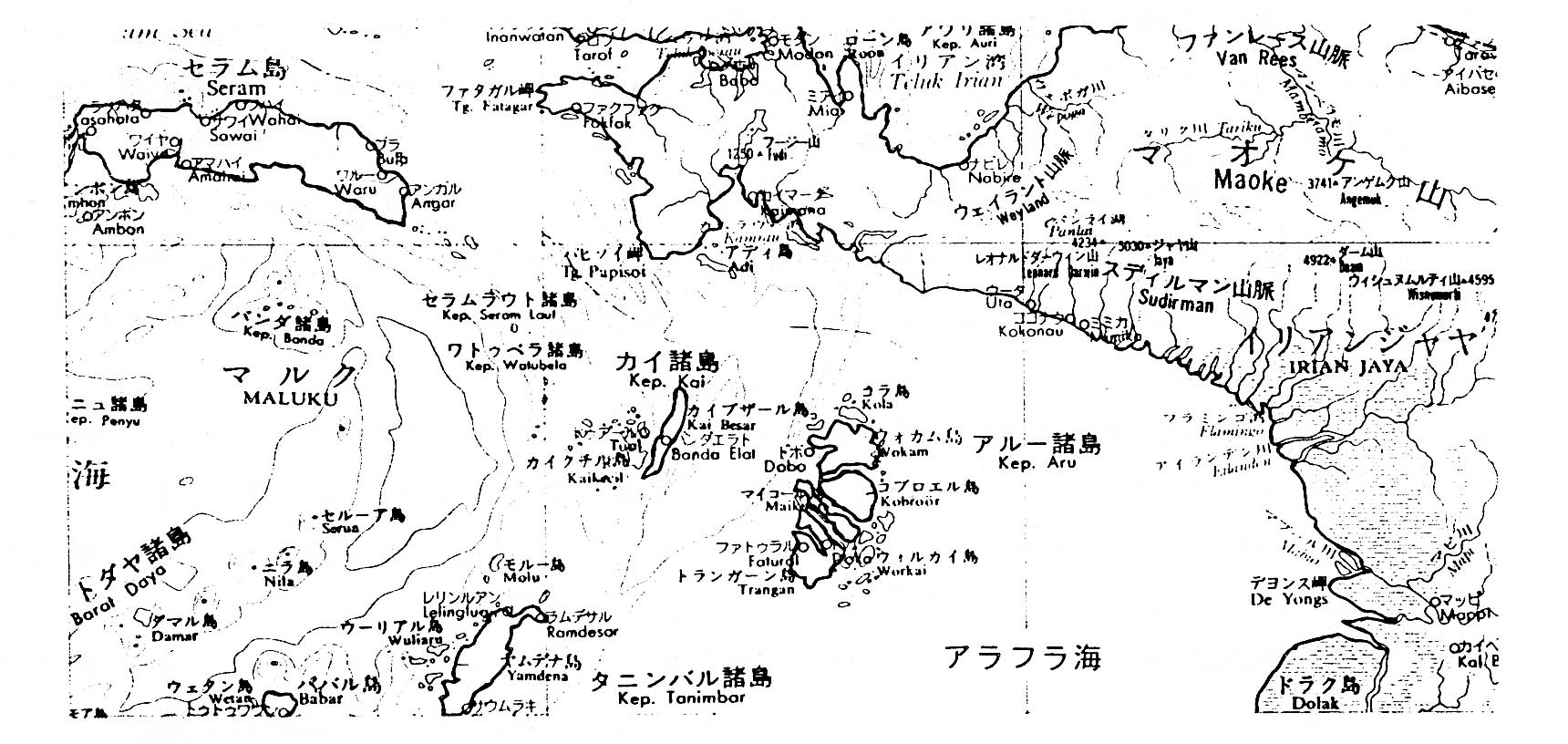

この群島の自然地理を論ずるに当り、ウォレスはまず、アルー諸島の不思議な地形のことから筆を起こす。これらの島々は南北に長い長方形ないし楕円形に分布しており、東西に3つの水路が走って島を4分している。これらの水路を、商人たちはなぜか“川”と呼んでおり、実際に目にするまでは、なぜそう呼ばれるのかがウォレスには謎であった。実はこの“川”は、もちろん海水で満たされ流れもないが、幅は狭くて深さは一定、かつ蛇行しており、周囲の景観もまるで川なのであった。一方、アルーの陸上部にはサンゴ石灰岩が見られ、隆起した浜のような地形がある。島の東側、ニューギニアまでの約250kmのアラフラ海は浅く、海底はサンゴで満たされている。一方西側はすぐ近くで深い海に落ち込む。以上の事実からウォレスは、アルーとニューギニアの間はかつて陸続きになっており、ニューギニア西岸から流れて来る川がアルーを横断してその西側で海に注いでいたと考えた。その後、地盤の沈降によってアルーとニューギニアの間の陸地が海に沈む一方、アルーの周辺のみは隆起することで、かつての川の地形を保存したと推定する。生物相の面から見ても、アルーに産する100種の陸鳥のうち80%はニューギニアに共通で、哺乳類と昆虫も同様の傾向を示す。これはアルーとニューギニアの密接な関係を示唆する。これと対照的に、ニューギニアからほぼ同じ距離にありながら深い海で隔てられているセラム島において、70種の陸鳥のうち、ニューギニアに共通しているのは20%にすぎない。ウォレスの言うアラフラ海の沈降は、今なら氷期後の海面上昇と理解されるのだろうし、河川地形の問題も、アラフラ海の海底地形を調べるなどして、既に決着しているかもしれない。また、セラムとの比較については、両島の面積や植生など、いろいろな要素が絡むから、今の視点から見れば、これのみで傍証として成立するかどうかは検討の余地がありそうだ。しかしそれにもかかわらずウォレスの立論は、全体的に見て今日にも通用する説得力をもち、その後の研究の発展に結びつくインパクトを備えている。

|

図2.アルー諸島、ニューギニア、セラム島

|

「ビーグル号航海記」と「マレー諸島」を読み比べると、ダーウィンとウォレスの研究者としての背景、姿勢が好対照を成すことがよくわかる。ダーウィンの旅行は大学教授のバックアップのもと、軍艦に守られた官製旅行であり、記述は学術的文章の基本に忠実に、関係の学者への配慮を怠らない。ダーウィン自身は帰国後ロンドン郊外に引きこもり公職にもつかなかったが、なお学会の重鎮であり、政府にも影響力を持った。いわば「官の人」であり「学会の人」である。一方のウォレスは独力でマレー諸島に渡り、費用も自前で捻出しながら苦労して旅を続けた。他者の文献の引用も自由であり、この件でこれを落とすとだれそれに失礼というような強迫観念的な色合いはない。「アマチュア」「自由人」といった表現が思い浮かぶ。今回はふれなかったが、各地で遭遇する現地人に対する姿勢についても、ダーウィンの記述に色濃く白人優越、イギリス賛美の姿勢が見られるのに対し、ウォレスはイギリス人、白人といった枠を越えて、じかに人間を見ているという印象がある。こうした、既成の枠組みに対する両者の対応の違いが、同じ生物進化の問題に対する取り組みと、その結果にも反映していると言えないだろうか。研究は過去の業績をふまえることなしに発展しない。しかし過去の業績や時代の流行というものは、こだわりすぎればその枠内でしか物を考えられなくなり、新たな発想を生む妨げともなる。ダーウィンが20年間考えつづけてなお越えられなかった進化論の最後の壁を、若きウォレスがテルナテ論文によってあっさり通り抜けた背景として、ウォレスの、学問に対するより柔軟な姿勢と、それを可能にした生き方そのものを想定してみたい。

しかし一方、ウォレスの柔軟さは、科学者としての枠組みをも乗り越えさせかねない危険な側面を含んでいる。ビーグル号の航海後のダーウィンが、生物学者の立場を守って一歩も出なかったのに対し、ウォレスは後年、心霊術に傾倒して周囲の学者たちの眉をひそめさせた。「マレー諸島」の記述の中に、すでに超常現象的なエピソードが見える。

大学者たちの若き日の活動を彷彿とさせるこれらの二書は、百年以上前の成立でありながら、研究者のあり方とその業績をめぐり、現代の我々にも様々に考えさせる何物かを持ちつづけているように思われる。

(C) Kansai Marine Biological Seminar Series. All rights reserved.