Argonauta 4: 18-27 (2001)

書評 「海の守り人論」―海岸研究者と漁業権

海岸生物の研究者は、しばしば研究用に生物標本を採集し、実習や実験材料の場合にはかなりの量にのぼることもある。こうした研究用のサンプリングや研究用ケージ(捕食性生物の排除などを目的とする、金属製のカゴ)の設置などは、漁業法や漁業権といった面からどのように位置づけられるのかということは、私自身これまで気にならないこともなかったが、あまり深く考えたことはなかったし、特に教えてもらったこともない。ただ記憶をたどれば、臨海実験所の大学院生だったころ、禁漁区の中で調査をする時には研究用の旗を立てるように言われたとか、水中の貝の観察のためにウェットスーツを着て磯にすわっていたら、漁船が寄ってきて「もぐったらあかんぞ!」と、怒鳴られたりしたことはあった。これはイセエビの密漁と間違えられたらしい。あるいは、学生が実習の磯観察のついでにトコブシを取ったら、禁漁期のことで教官に見とがめられたという話を聞いたこともある。こうしたことを通じて、漁業権なるものをなんとなく意識する機会はあったことになる。私の地元である紀州田辺湾周辺ではこの程度で済んでいるが、地方によっては過去のいきさつや研究の性質から、研究所と漁協の関係が悪く、サンプリングがままならないところもあるらしい。

逆に、自分が調べているところで、磯物取りや釣りエサ用に生物を取られてしまう、ということもある。相手は漁業者であることも、そうでないこともあるだろうが、これに対して、研究者は何か言えるのだろうか。大学院のころ、ウニを調べていた院生が、ウニを採取する地元の人間とトラブルになった。彼が「ここでウニを取るな」と言うと、相手は「S漁協か」と言い返してきた。そこで‘もうどうなってもええわと思って’「そうや。S漁協や」とタンカを切ったところ、相手がぐっとたじろいだ、という話を聞いたことがある。また、硬骨漢で知られたある教官は、やはりウニ取りと出会い、「ウニを取るな」と詰め寄って、バケツいっぱいのウニを海にぶちまけたこともあったらしい。これなど、その一帯が禁漁区であることを踏まえてのことだが、大胆なものである。ウニ取りには私も悩まされたことがある。ある年、研究所管理地の島のウニのコドラート調査に出向いたところ、これからまさに調べようとする付近で、おばあさんがウニを取っている。これはたまらんと思い、近寄って、「今から調べますので、ここははずしてくれませんか」と、お願いした。こういう場合はたいてい「あっ、そうか」という感じでどいてくれるのだが、このおばあさんは強硬である。「私ら、こっからこっち(と、満潮線以下を示し)は取ってもかまわんと言われている」と譲らない。大学の管轄は陸上部分だけ、ということを楯に取っているわけである。それならば、というわけで、「おばあさん、この島は大学の実験地です。船で来た時に上陸したでしょう。上陸の許可は取ってますか」と聞くと、「いーや」とそっぽを向く。「磯で取ることを、私がとやかくは言えませんが、ただ、ここは私たちが長い間調べているところなので、今取られると困るんです。どこでも取るなとは言いませんが、ここの所だけはずしてくれませんか。」と重ねて言うと、おばあさんはニヤリと笑い、そのまま歩いて行って、なおも同じ所でウニを取り続けるのだった。このときは、私もバケツを奪ってウニをぶちまけようかと思ったが、コドラートの位置とはかろうじてはずれていたので思い止まった。研究者にとって、コドラートは特別の意味を持っている。しかし磯物取りは、たいていの場合、その一点にこだわらなければならない理由はない。調べているところなので、ここだけ避けてくださいと言われれば、よけて通るのが人間としての常識であって、こういうことは漁業権うんぬん以前の問題であろう。

とはいえ、こうしたことを考える際の基礎知識として、研究者と漁業権はどうかかわるのかということを検討してみるのも無意味ではないと思われる。いざトラブルとなった時の対処ということもある。そもそも、研究者のサンプリングは法的に認められているのだろうか。また逆に、採集の排除を求めてもよいのだろうか。海岸で日頃見かける磯物取りやウニ取りの人々はどういう人たちなのか。漁業者なのか、そうではないのか。自家消費なのか、商売なのか。漁業者でないのに商売用に取ってもよいのだろうか。人によっては「磯での採集活動は、釣り以外はすべて違法」とも言う。それが事実なら、我々研究者のやっていることもまた‘密漁’となり、単にお目こぼしされているにすぎないということになってくる。

こうした疑問を端緒に、私なりに漁業権関係の読書を進めてきた。今回はその中から「海の守り人論―漁業権と地先権」(まな出版企画1996浜本幸夫ほか)を取り上げる。その内容を紹介しながら、研究者と漁業権の問題、またさらに漁業と自然保護といった面についても考えてみたい。本書は、私が知る限りでは最もくわしく、わかりやすい漁業権関係の解説書である。構成は、水産庁出身の漁業法の専門家、浜本幸夫の総論に、中島満、田中克哲、上田不二夫の事例レポート、さらに、浜本と熊本一規、ケビン・ショート、水口憲哉との対談を加える。執筆者らの立場は必ずしも一致していないが、様々な意見が豊富な事例をもとに率直に述べられていて勉強になる。

漁業権は難解であると、よく言われる。素人が「カッテ読み」「書生読み」(本書p84, 323以下同)をしているとか、漁業者自身にも誤解がある(p13)、解説書にも読まないほうがよいものがある(p128)、さらに最高裁判決でさえ、漁業法の解釈をまちがっているという批判(p44, 376)がある。しかし漁業権をめぐる問題は、海岸研究者のみならず、海洋レクリエーションの普及に伴い、広く一般人にもかかわってくる可能性がある。漁業権は専門家の占有物ではないし、難解だからといってたじろいでいたのでは、幅広い議論はできない。ここでは、本書の記述を紹介し、また紀州田辺湾周辺でのこれまでの私の見聞を加えながら、海岸研究者から見た漁業権について、「書生」らしく大胆に切り込んで行きたい。

研究用採捕の「違法性」

初めに、研究上のサンプリングやケージの設置は違法か、あるいはどういう場合に違法になるのかを検討してみる。まず、どういう生物が漁業権の対象になっているのだろうか。漁業権には大きく分けて「定置漁業権」「区画漁業権」「共同漁業権」の3つがある。定置漁業は漁具を定置して営む漁業で、いわゆる定置網のこと。区画漁業は、決められた区域での養殖漁業。カキやハマチの養殖のことであろう。そして三番目の共同漁業と言われるものが、研究者や一般人の磯採集に関係するカテゴリーで、「一定水面内の藻類、貝類や定着性の水産動物を共同に利用して営む漁業」と規定されている1)。この‘藻類、貝類や定着性の水産動物’としてどういう種類の生物が漁業権対象物かというのは地域ごとに違うが、田辺湾周辺での例をあげれば次のようになる。田辺漁協では「あおさ、あおのり、あんとくめ、てんぐさ、はばのり、ひじき、ひろめ、ふのり、あさり、あわび、いそもの、かき、とこぶし、ばい、はまぐり、まてがい、みのじがい、いせえび、うに、えむし、たこ、なまこ」。白浜漁協では「あおさ、あおのり、あらめ、あんとくめ、てんぐさ、ねこのつめ、はばのり、ひじき、ひろめ、ふのり、ほんだわら、もずく、あこやがい、あさり、あわび、いそもの、うみぎく、かき、たいらぎ、とこぶし、ばい、はまぐり、みのじがい、いせえび、うに、えむし、たこ、なまこ、まがきがい」。マテガイやハマグリなど、現在の田辺湾にほとんど棲息していないものや、地方名で書かれていて、具体的な種類のはっきりしないものもあるが、要するに、両漁協の挙げる「いそもの」という記述により、海岸生物すべてが漁業権対象物となる。ところで釣りは上の3種の漁業権のいずれにも含まれていない。実は、明治漁業法から昭和、戦後の漁業法に切りかわる際、「浮き魚を運用漁具で取る漁法」つまり釣り、はえ縄などは漁業権からはずされた(p26)。前に触れた「釣り以外は違法(だが釣りはやってよい)」という言い方は、この事実に基づいていると見られる。対象種はわかったとして、取り方についてはどうか。共同漁業権対象物としてリストされた「いそもの」を取ることは、いかなる量であっても直ちに違法となるのだろうか。

そもそも「漁業権」とは何か。これについて「海の守人論」では、くり返し、漁業権とは海面を専有したり、水産動植物を支配、所有する権利ではなく、漁業者が漁業を営む権利である、と述べられている(p18, 66, 75)。従って、研究者や一般人が磯の生物を採集しても、‘漁業者の所有物を盗んだ’というような意味での違法性が生ずるわけではない。その点、他人の家に入って行ってそこにあるものを家人に無断で取って行く、というような場合とは異なる。一般人の採捕が違法とされるのは、それが漁業者による、漁業を営む権利を侵害したとみなされたときである。法的には、漁業者は漁業権侵害となりそうな行為の停止を求めることができるし、被害が生じた場合は告訴して損害賠償を求めることもできる(p63, 100, 422)。いずれにせよ最終的には漁業者が行動を起こし、裁判によって決着がつくことになる。ところで、リストアップされた対象物の中には、実際にそれで漁業者が生活を成り立たせているとは考えられないものも含まれているが、それを取ることも「漁業権侵害」なのだろうか。ここまで来ると話はかなりややこしくなってくる。水産庁が1950年に発行した漁業法の解説書によれば、漁業者の採捕目的物を採捕する他人の行為(=密漁)は、漁業権侵害となる。漁業者が現に操業しようとする状態にないときは、他の者が採捕しても直ちに漁業権侵害にはならないが、同じ漁具を用いて取ったり、棲息状態を変更して漁場の価値を減少させれば漁業権侵害になるという。ケージの設置など海岸環境の改変は、漁獲対象物の棲息や来遊を阻害するとみなされれば漁業権侵害となる(p420)。要するにケース・バイ・ケース、ということであろうか。しかし実際には、研究者を含めた一般人が、漁業者と裁判で争うところまでは行かないのが普通である。それは一般人の側が漁協や漁業者に一目置くと同時に、漁民側も地元民とのいらざる対立を避けるため、よほど我慢できない場合を除き黙認するという姿勢を取っているからだと思われる。私が話を聞いた白浜漁協の担当者も、「漁協としては、共同漁業の届をして漁業権が設定されている以上、それを取ることは基本的には違法という立場。ただ、親子でいそものを拾って遊んでいるとか、その日の酒のつまみに少々、というようなことまでとやかく言うつもりはない。しかし大量に取って店に売るというようなことは漁業の範疇に入るもので、認められない。研究活動については尊重するが、採集する場合には漁協に届けてほしい。」と述べた。

もちろん研究者には漁業権に相当するような「研究権」というようなものはないから(私はあってもよいと思っているが)、その立場は一般人と同じであり、以上は研究者を含めた一般人と漁業者の関係にかかわることである。それでは研究者は、たとえば調査区域内で研究対象生物を一般人に取られても何も言えないのだろうか。法的にはそういうことになると思われる。ただ田辺湾周辺について言えば、漁協組合員でないにもかかわらず、大量に取って店に下ろすなどのことをしている例があり、これは漁協側も言うように漁業権侵害に当る可能性がある。これを違法だと指摘したり、漁協に漁業権侵害を防ぐ強い意思があれば、通報して排除してもらうなどのことはできるだろう。初めに述べたように「漁協だ」とタンカを切ったらウニ取りがたじろいだというのは、このあたりに関わっていると見られる。

なお、白浜漁協の担当者が「採集時に届けを」と述べたが、私自身はサンプリングの際に届けを出したことはない。法的には、漁業権者には「同意を取りに来い」と求める権利はなく、採集行為が漁業権侵害に当ると見た場合のみ、告訴によってその排除や損害賠償を求めることができる(p63)。ただ、そのような手間を省き(p161)、トラブルを未然に防ぐために、あらかじめ漁協が各事例について判断を示す場を設ける、という意味から、「届けを」と言ったのであろう。従って「届けなかった」という事実そのものが違法とされるのではなく、あくまで漁業権侵害であるかどうかが問題ということになる。

漁業権(者)への批判とその反論

漁業者が漁業権によって活動を保証され、生活を安定させるとともに、蛋白資源を供給するというシステムは、広く国民に受け入れられて続いて来たが、数十年前から、漁業権への批判、つまり漁業権はむしろない方がよいという主張が、いくつかの側面からなされるようになった。これらの中には法律論的には筋違いで、漁業権ないし漁業法の批判というよりは、公有水面埋立法などの他の法律、ないし漁業権を持つ漁業者の姿勢に対する批判と言うべきものが混在しているようだ。しかし、漁業権関連の法体系や、漁業権を持つ漁民への批判であることには変わりなく、そうした側面から本書の中にも紹介され、それらに対する反論が行われている。批判の第一は、高度経済成長下、沿岸部の埋立てが活発に行われる中で、埋立て同意を巡って漁業者とのトラブルを経験した開発側の主張としての漁業権廃止、ないし制限論(p14, 85, 313)である。公有水面埋立法では、海面の埋立に当っては、漁業権者ないし入漁権者の同意がなければならないとしている1)。そこで同意を得るために交渉に長い時間を費やしたり、補償金を支払うが、これが沿岸開発の阻害要因になっているとする。2つ目は、1番目と全く逆の立場から、漁業者が多額の補償金とひきかえに埋立に同意し、いわば「海を売った」ために自然破壊が進んだ、と批判するものである(p272, 315)。3つ目は、1980年代末に、主としてマリンレジャー振興の立場から成された批判で、ある経済人が雑誌で、「漁業権を開放せよ」と論じた。そこでは「海に棲息するものについては国民全員がアクセスを持つべき」「魚は誰でも採ってよいはずなのに、現実にはそうなっておらず、ごく少数の人々のみに漁業権を認め」ているのは不合理であるから、「東京湾、大阪湾などは漁業禁止にして、一般大衆のマリンレジャーのために漁業権を開放するのが正しい考え方」と述べられていた2)。このことにも関連すると思われるが、近年の規制緩和論の一環として、経済活動全般を活性化させるという観点から、漁業権の体系もまた見直すべきという論調もあるらしい(p49)。

ここで、研究者の立場からいうと、海面は公有で誰のものでもない(p197)にもかかわらず、実際にそこで認められている権利は漁業権しかないという事実には割り切れないものを感じる。たとえば研究者は、海で行なった研究活動の結果を論文等を通じて公表し、そのことによって何がしかの社会的貢献をしているという自負もある。しかしその「研究の自由」は、漁業権に対して圧倒的に劣後している。調査域が漁業者の採捕によって一変しても何も言えないし、漁協との関係次第では活動がきびしく制限される可能性もないではない。私がかつて所属した研究所では、年に一度、水質調査用の採水の同意を得るため周辺の漁協を回っていたが、その際、「年に一度しかあいさつに来ない」「頼みに来る時だけ来る」などと皮肉を言われる、と職員がぼやいていたのを覚えている。海面公有の観点からは、漁業者に対して研究者が劣位にあるわけではないし、漁協が「許可を取りに来い」と要求する法的根拠があるわけでもない。むしろ「漁業者の立場を尊重して、わざわざ出向いて頂きごくろうさま」と言うべきであろう。こういう対応は漁業者が漁業法の理解をはきちがえているのだろうが、海面上の権利が漁業権しかない(他にもあるかもしれないが、少なくとも研究者にはない)という事実が、一部漁業者のこうした拡大的理解と、「許可してやっているのに見返りがない」と言わんばかりの、筋違いな姿勢を生んでいるという気がしないでもない。

研究云々はともかく、以上挙げたような漁業権(者)批判に対し、本書では以下のような論点から反論が行われている。まず、第一の、漁業権が沿岸開発を遅らせた、という批判に対しては、逆に「漁業権があったから埋立ができた」と言う(p16)。公有水面埋立法では、漁業者と入漁者の同意があれば埋立ができるとしており(他にもあるが、この2つが主なもの)、釣りやマリンレジャーの人々など、一般国民はいわば「無視」してかまわない。もし同意主体がはっきりしなければ、様々な分野の人々の同意を得なければならなくなって収拾がつかず、沿岸開発は今以上に困難だっただろうというのである。第2の批判に対しては、漁業者は好きこのんで漁業権を放棄したのではなく、行政を通じた説得に応じて泣く泣く放棄したのであり、その痛みを知るべきだ(p264, 315)ということが一つ、また、漁業者が、漁業権を楯に開発行為に反対して差し止め裁判を起こすような事例が最近出てきたことを肯定的に紹介して、批判に答える形となっている(p89, 449)。ただし、1と2の批判は逆の立場から行われたものであるため、それへの反論も当然のことながら矛盾してしまっている。つまり、漁業権者のみが同意すれば埋め立てられるという体系になっているために、好ましくない埋立までもが促進されてしまったということであって、この点は本書の中でも指摘されている(p265)。また、漁業権を楯に裁判を起こして勝訴した例は、いわゆる「風成裁判」(九州、臼杵の漁民が埋立ての差し止めを求め、裁判所が認めた事例)を‘例外中の例外’として、他にほとんどない(p454)という分析も、この論点にとっては不利な材料と思われる。第3の「漁業権を開放せよ」という主張に対しては、「漁業権の何を開放せよといっているのか理解できない」(p15)と、法律論の立場から一蹴しているが、それよりも、漁業権が海面管理に果たす役割を論じた部分に、より強い説得力があるように思われる。それは漁業権者としての漁協、漁民が存在しなくなれば、海の利用が無秩序になるという論点である。地先の海を熟知し、装備もある漁民にしか、現状において海を管理する力はなく(p264)、もし漁業者を海の管理から排除すれば、乱獲や採捕者どうしのトラブルを防ぐために、別のシステムを一から作り直さなければならないとする。現に共同漁業権というものが存在しないアメリカでは、水産資源管理のために数十人の生物学者が関わり、毎年調査して漁獲枠を作り、取り締まりのために多数の人材と多額の費用をかけているという(p248)。日本の共同漁業権制度は、それよりはるかに効率的で安上がりであり(p228, 247)、むしろ世界の範たる優秀なシステムであると本書では評価されている(p225)。

これらの反論は、漁民は正しく漁業権を生かし、正しく海を管理するはずであるといういわば「漁民性善説」、ないしそうであってほしいという希望的観測に基づいているように思われる。しかし本当にそうなのか。紀州田辺湾の状況を考えれば、残念ながら必ずしもそういう側面ばかりではなかったと言わざるを得ない。例をあげると、1960年代まで、田辺湾は紀伊半島西岸の造礁サンゴの北限地として、それらの良好な生育が見られたが、みやげ物用の採捕で減少しつつあった。湾岸に立地する京大瀬戸臨海実験所は、田辺湾のサンゴを天然記念物に指定するべく地元漁協に働きかけたが、表向きサンゴがイセエビ刺し網を破るという理由から拒否され、その後もみやげ物用に採集されつづけた結果、大型の群体はほとんど見られなくなった3)。一方、南の串本地区では、漁協が造礁サンゴをイセエビの棲息基盤と位置付けて採集を禁止し、今日に至るまで大型群体の存在を維持している4)。また、田辺湾内畠島付近には、かつてアマモ場が存在したが、漁民が釣りエサ用にテッポウエビ、次いでホシムシ類を採取するためくり返し掘り返した結果、アマモ場が壊滅するという事件も起きた5)。アマモ場はもちろん、仔稚魚の生育場所として重要な水産的価値を持つ場所である。また、湾の南岸坂田地先の埋立てに当っては、観光事業の経営を目指す漁協自らが埋立に積極的に賛成し、研究者らの反対を押し切って1.5haの海面が埋立てられた6, 7)。この時はほぼ大学サイドのみの反対に止まったが、続く湾奥部横浦湾の埋立て問題は、一般町民を巻き込む騒動に発展した。これまた、別の地元漁協が、隣接する漁協との合併で抱えた負債を穴埋めするために、自らの漁業権水域内を埋立てて売却しようとしたことが発端とされる。これには観光業者を初めとする一般町民に研究者が協力して反対運動を行ない、一時は町議会で「同意、不同意決しがたい」と決議して、埋立て計画は後退した。反対派の町議は「海は漁協の海だというような思いあがった考えがこういう協定書を…」と激しく漁協側を批判したが、しかし結局、県の後押しを受け、漁業権を握る漁協の前に、無権利の一般町民は敵ではなく、横浦湾もまた埋立てられた8)。その後、当該漁協は、合併で生じた広大な漁業権水面にハマチの養殖いかだ展開し、過剰な蓄養と餌料投与による富栄養化が上記埋立て等の影響に加わり、豊かさを誇った田辺湾奥部の沿岸漁業は壊滅した9, 10)。

こうしたいわば漁業権をめぐる状況の暗部について、本書ではほとんど触れられていない。上で述べた養殖漁業の弊害についても、「漁場破壊の原因」としてあげた8項目の最後に、かろうじて「漁業者自身が発生源になるもの」が挙げられているが、「漁場破壊という点においてはそぐわない」として論述を避けている(p445)。ひとりショート・ケビンのみが、東京湾の三番瀬埋立て問題で、関係漁協が埋め立て賛成、一部漁民と一般住民が反対している例を引き、「組合が地先海面で何をやってもいいということではない」「組合自体をもっと厳しく監視すべき」と指摘しているが、対談相手は正面から答えず、地先権を巡る法律論に逃げてしまっている(p269)。

日本の多くの漁民は、明治以降、低所得と不十分な装備に耐え、命を危険にさらして沿岸漁業を支え、高度経済成長下では埋立てや沿岸汚染によって生活の場を奪われ、活動をじりじりと後退させられて来た。こうした漁民たちと長く行動を共にして来た本書著者らが、漁民に対して共感、同情することは当然と言える。悪い面を見て批判するより、よい面を見て盛り立てるほうが建設的だということも、一般論としては正しいだろう。漁民をバックアップするしかないのにそれを批判することは、先頭に立って戦っているものを後ろから鉄砲で撃つようなもので、結局全体のためにならないというような判断もあるのかもしれない。しかしそれは一種の情報操作であることには変わりがない。読者に公平な判断材料を提供するという意味から、こうした面にも言及すべきであると思われる。ショート・ケビンが「タブーは作らず、もっとオープンな議論を」(p273)と言っているのは、このことを指しているだろう。

また、本書の中で一部著者らは「時代が変わっても、漁業権のあり方は今のままでよい」(p24, 27, 222)と主張しているが、それでよいのだろうか。観光レクリエーションは活発になり、都会人が続々と地方の海岸を訪れるようになっている。このことは交通の便がよくなったことと関係している。田辺湾岸の観光地白浜を例にとると、1932年に紀勢線が開通するまでは、大阪から田辺まで船に半日ゆられて来なければならず、さらに田辺から船を乗り継いで白浜に着く。今は特急で大阪から白浜まで2時間余にすぎない。交通機関の発達に伴い、白浜を訪れる観光客も、1950年代から80年代にかけて3倍に増えて年間300万人を越えた11)。かつては都会人にとって地方の海は遠く、そこにどのような権利が存在しているかは興味の外であったろう。しかし多数の観光客が訪れ、海水浴や潮干狩りのみならず、いろいろなマリンレジャーを楽しむようになると、地元漁業者との間に様々な接触が生ずる。たとえば自由に貝を拾ってよいと思っていたのに、ふと見ると「禁漁区」の看板が目に入り、あれは何だ、ということになるわけである。これとは逆に、漁業者数は和歌山県においてもまた全国的にも減少を続けており12, 13)、地方においても、地元民=漁民と言ってよいような、典型的な漁村集落の形態は消滅しつつある。地方都市や観光地では非漁民の一般住民の集団が拡大して、これら一般住民が漁民を包み込むような形になっている。つまり、これまでは漁民のみが海に権利を持ち、海について発言して何も問題はなかったが、これからはそうはいかない。本書でも、一般住民の立場から「日本では、目の前にある資源は、僕は少しでも取ってはいけないけれど、免許料も何も納めていない漁業者がそれを取って、それを高い値段で、僕はお店で買わなければならない」(p247)「(漁業者以外の)他の人は水面に関しては全く権利を認めないということがおかしいのではないかと思います。私は海岸を歩く権利もあるし、何も悪いことをしない限り海に潜る権利もある」(p270)といった素朴な疑問が呈示されている。「海を埋立てるか埋立てないかは、私にも言い分があるんです。漁業者だけが同意すれば埋め立てできるということは、世界の中でも時代遅れ」(p270)というような、公有水面埋立法の問題も出てくる。国民による海の利用が多様化する中で、海面に設定された権利が漁業権しかないという事実に、割りきれないものを感じる人は増えて行くだろう。いわゆる「環境権」や「入浜権」は、こうしたことを背景として発生して来た概念だが、日本では未だ実定法上認められた権利になっていない。

とはいえ、先にも述べたように、さしあたって漁業権制度に代る適切な海の管理は考えられない。そこで、漁民以外に人々にも納得できるような海の管理を漁民が行い、一般人はそれを尊重して漁民に優先的な漁業行使権を認めるという体制が、「海の守人論」としてこの本で打ち出されているわけである。いずれにせよ、漁業法の改正が必要かどうかはともかく、ますます増え続ける、漁民以外の海面利用者の感覚を沿岸管理に反映させて行くことは、避けられない流れであるように見える。

漁業と自然保護

本書では資源管理の問題にも言及されており、ほぼ一貫して現在の日本の共同漁業権システムは、漁業資源の維持、管理に有効であると評価されている。たとえば北海道では、浮き魚類より、共同漁業権対象のウニ、コンブなど地付き資源の管理が良好であるらしい(p237)。海に生活を依存する者が海を管理しているために、自滅的な乱獲には至らないことがその理由(p212)であるという。そのことは長い間の歴史を通じて証明されており(p224)、漁民が乱獲によって資源をつぶした例はなかなか探せない(p329)とする。しかし、本当に漁業者は自らの生活を貧しくするような乱獲をしないのだろうか。アメリカの例だが、チェサピーク湾では、1850年代から約50年の間に、漁獲によってカキの水揚げが1/50に減り、なおかつその低水準において漁業は続いている。日本でも明治期、房総沖に‘器械根’と呼ばれるアワビの大漁場が発見されて、地元はアワビ景気に沸いたが、無秩序な乱獲によってわずか1年以内に資源は枯渇の危機に瀕し、行政処置により禁漁となった。人間の欲のすさまじさである。その後漁獲は再開されたが、1990年代の漁獲は、漁場発見当初の3%以下にすぎない14)。田辺湾での漁場破壊の実例についてはすでに述べた。有史以来海の資源を利用してきた日本人は、人手の入った海の状態しか知らない。既に利用され尽くした沿岸海域の現状を前提にして、そこで漁業が成り立っているから現在の漁業システムの正しさが歴史的に証明されていると言っても、何も証明されたことになっていない。本当に今以上の利用方法がないのかどうかは、広域完全禁漁を数十年程度実現してみなければ、漁民を含めて誰にもわからないことであろう。そうした検討は日本ではほとんど成されていないが、広大な保護区を持つ諸外国では行われつつあり、漁獲行為が自然環境を改変するパターンとその程度について、数多くの報告がある15)。本書では、現在の利用方法には科学的根拠がないのではないかという疑問を「何を言っているのか」(p223)と一蹴しているが、本当に、最近のこうした知見から学ぶものは全くないであろうか。現在のシステムが本当にベストかどうかの判断には、まだ多くの検討が必要であるように思われる。今より漁獲を制限したほうが、量は少なくともより多様な海産物を提供できるといった可能性もある。

また、仮に検討の結果、現在の利用形態が、漁業の面から最も良いと結論されたとしても、自然がそこにあることの意味は、ただ漁業のためだけなのだろうか。本書では資源管理をどうとらえるかという議論の中で、「資源とは漁業経営維持のための基盤であって、それしかない」と明言されている(p338)。これはむろん、現行漁業法の枠組みの中で、資源と言えば人間が利用する対象以外の位置づけはあり得ないという意味合いで述べられたものであるにしても、‘人間にとって自然とは何か’というような問いを深く考えたことのある者なら、簡単には出てこないはずの言葉である。

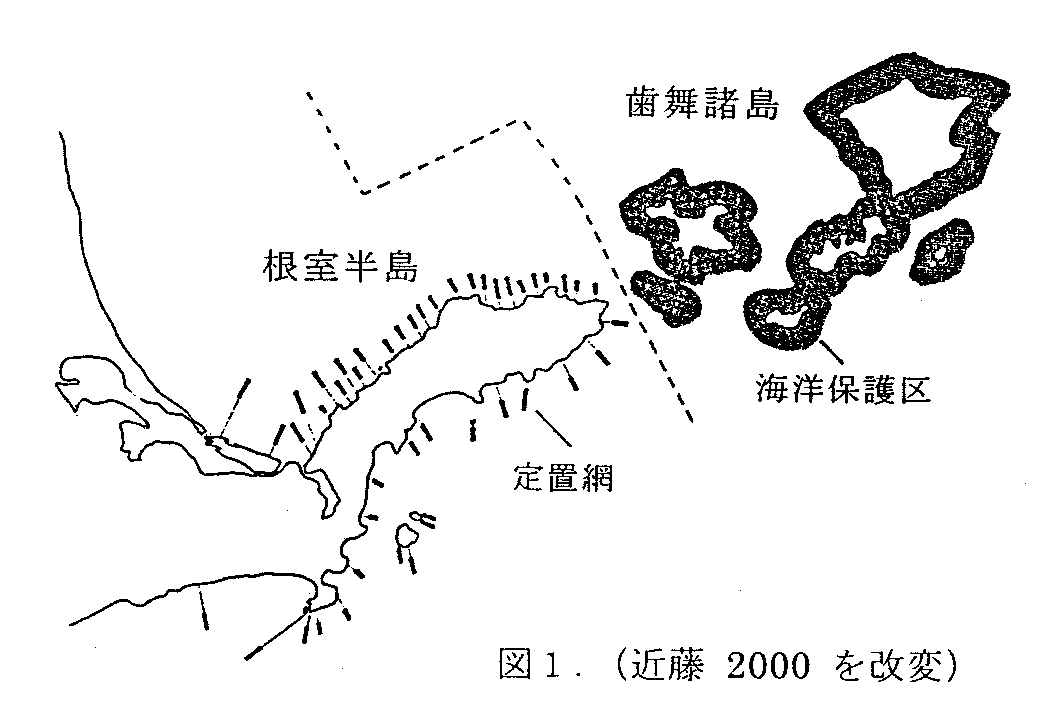

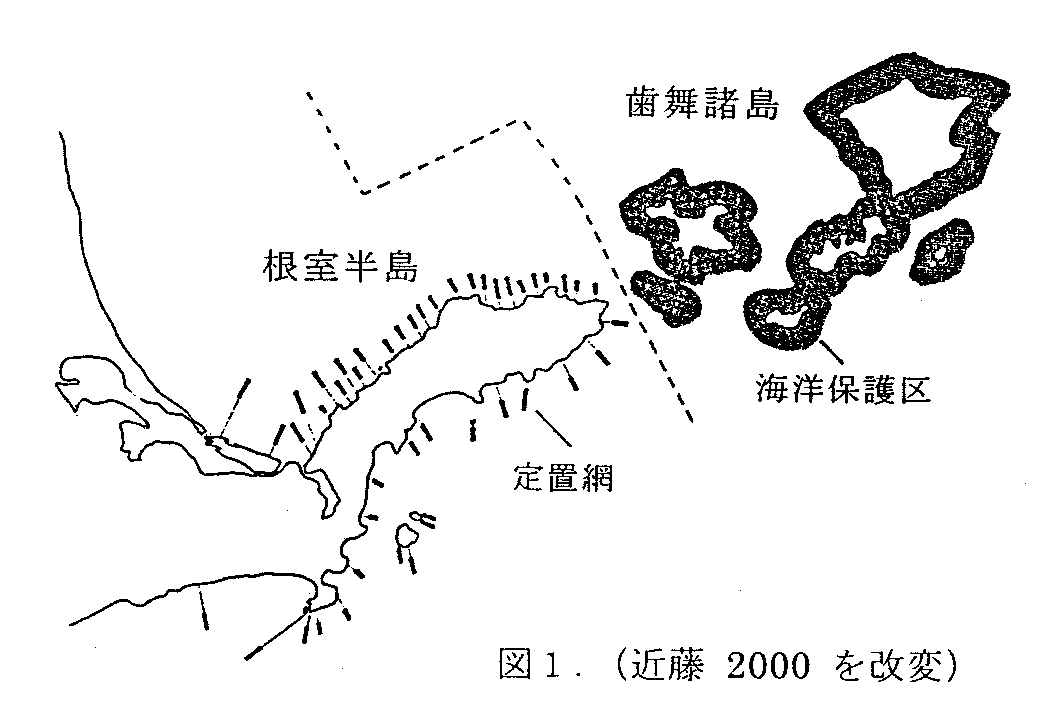

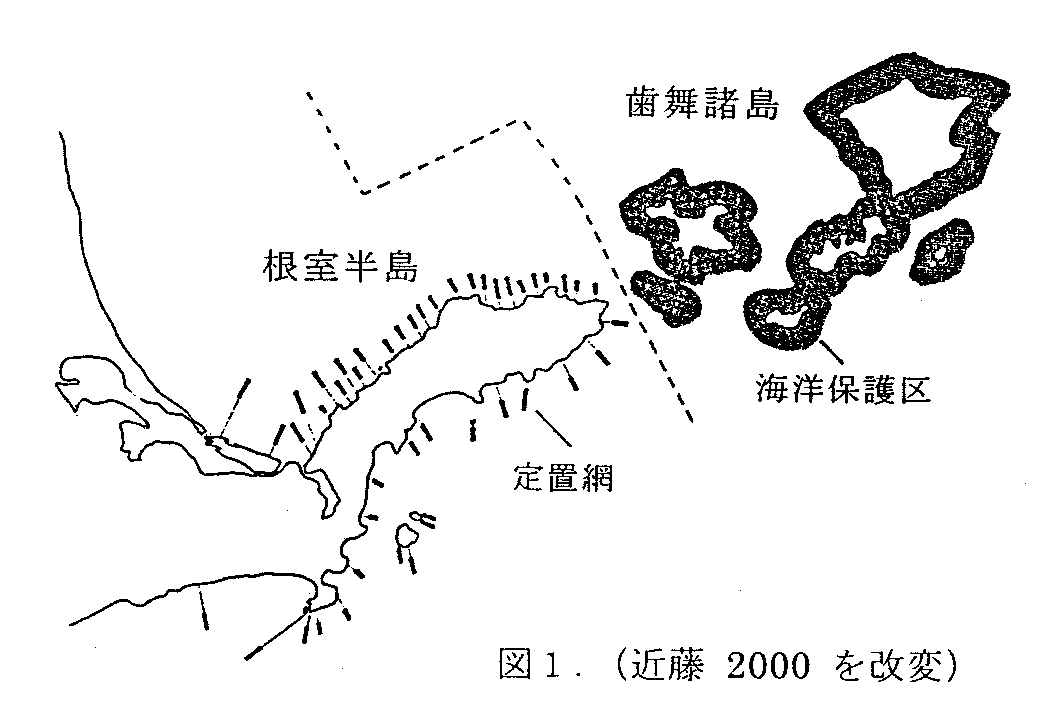

図1.(近藤 2000 を改変)

|

|

近年の北海道東岸と北方四島の自然環境を比較した論稿16)によれば、歯舞諸島の全沿岸と、クナシリ島の一部沿岸部は、沖合1マイルまで保護区とされて、船の進入と漁業が禁止されている。そこには多数のラッコ、アザラシ、クジラ、シャチなどの海獣類が見られた。これら生態系のtop predatorの存在は、自然度の高さを物語る。一方、そこからわずか10kmの根室半島には、ハリネズミのように定置網が張り巡らされ、これら海獣類をほとんど見ることがなく、また海鳥相も貧困である(図1)。これを見て、北方四島は資源未利用の遅れた状態にあるから、根室半島のように開発して収益をあげるべきだと見るのか、それとも今の北方四島の自然状態がこのまま維持されてほしいと願うのか。原始に近い海の状態は、とりわけ日本ではもうほとんど残されていないという状況を考えれば、後者の比重は今後ますます増して行くように思われる。

先に、今後は観光客をはじめ、漁業関係者以外の一般人の発言が増して行くと予想したが、私はその中には海を研究の場とする者も含まれてよいと考えている。何十年も磯にコドラートを置いて調べている海岸研究者の自然認識は、漁業者に対しても引けを取るものではない。しかし一般に研究者は、研究者としての立場から自己主張することをためらうようだ。そこにはいろいろと複雑な感情がからんでいるわけだが、突きつめて言えば、もしも自分のやっていることを卑下することしかできないのであれば、研究者たることをやめた方が良い。フィールドを守るために必要とあらば、漁業者に対してもはっきり自己主張すべきである。漁業者には生活権があるというが、研究者も生涯をかけて研究に打ち込んでいる。こうした研究者の「引いた」姿勢というものは、決して健全な人間関係を生まない。私はかつて、漁師が研究者を指して、「あいつらはどうせ遊びでやっている」と言うのを耳にしたことがあるが、漁業者に比べて研究者が人間的に劣位にあるというようなことを言われて、黙っていてはならないであろう。互いに言うべきことを言い合ってこそ、本当の理解が生まれてくる。ただし、研究者の発言が本当に実のあるものになるためには、それなりの条件がある。一例を挙げれば、自ら手を動かしてデータを取ることをやめた「研究者」の社会的発言というものを、私は信用していない。「義務なくして権利なし」(p269)の鉄則は、漁業者のみならず研究者にもまた、当てはまるようである。

引用文献

1) 六法全書 平成12年版 有斐閣 2000

2) 大前研一 1989 日本の風土病−偏狭症. 文芸春秋平成元年3月号, 280-291

3) 時岡隆、布施慎一郎、荒賀忠一、波部忠重 1966 田辺湾より潮岬に至る海中景観のあらまし. in 和歌山県海中公園学術調査報告, 41-73. 日本自然保護協会

4) 時岡隆 1982 白浜海域における生物記録. in 白浜町史自然編, 206-229. 白浜町

5) 京大瀬戸臨海実験所 1969 畠島実験地

6) 朝日新聞 1966. 9. 15

7) 生活ニュース白浜版 1967.2.13

8) 山本かほる 1989 海はみんなのもの. 朝日カルチャーセンター

9) 岩城惣八 1979 昔は魚や貝がいたるところで思うさま取れた. ホルトノキ(白浜の自然を守る会会報), 1: 11-12

10) 真鍋伊右衛門 1981 陳情書(白浜町長宛)

11) 白浜町 1988 観光客の動態. in 白浜町誌本篇下巻三, 258-260

12) 和歌山県 2000 和歌山県統計年鑑

13) 東洋経済新報社 1991 昭和国勢総覧

14) 大場俊雄 1995 房総アワビ漁業の変遷と漁業法. 崙書房

15) 大垣俊一 2001 総説 海岸生物に対する人間活動の影響. Argonauta 4: 3-18

16) 近藤憲久 2000 北方四島の自然と自然保護をめぐる諸問題. in 知られざる極東ロシアの自然, 108-113. 千葉県立中央博物館

(C) Kansai Marine Biological Seminar Series. All rights reserved.