「きのこのヒミツ」展ライナーノーツ

佐久間大輔

2009年9月19日、どうにか特別展「きのこのヒミツ 〜キノコで世界は回っている〜」はオープンをしました。今回はその製作秘話のようなものを書いてみます。

今回の特別展ではいくつか冒険的な試みをしています。その中で無謀かも、と私も周囲も思ったのは、特別展に際して作った本「きのこのヒミツを知るために」をいわゆる展示の解説書としてでなく、特別展を見終わった後、自分でキノコを見つめるための独習書として作ったことです。それというのも「フリーズドライのリアルなキノコ標本」と「研究者の息遣いが見える彩色図」を展示し、それらをベースにキノコの生態系の中での位置を探るという展示自体のコンセプトは固まっていたのですが、これをそのまま本にする、というのは簡単ではないように思いました。とはいえ最新の研究成果を紹介する本は、一般書にもあります。佐久間が関わったところでは国立科学博物館叢書の「菌類のふしぎ―形とはたらきの驚異の多様性」がありますのでそれを超えるのも大変です。また、ビジュアルな本もINAXブックレット「考えるキノコ」を超えるのも大変でしょう(自分で関わって退路を断ってしまったようなものですが)。これらをふまえて中途半端な解説書よりは、入門書を作りたい、と思いました。きのこに関する本はいろいろあるのですが、キノコの何に着目して図鑑を引いたらいいのか、図鑑でわからないキノコをどうしたらいいのか、名前を知るだけがキノコ研究なのか、というような疑問に答える本が何もないなぁ、という思ったからです。

この決断がなぜ無謀なのか。それはこの本の内容が、特別展の展示内容の四分の一くらいしかカバーしていないからです。これは展示準備にはやはり大きく影響しました。なぜなら特別展直前の時期に、担当者は解説書作成と、展示のための解説パネル文章の作成を同時に進めなければならないからです。通常、特別展の展示パネルを再構成するのであれば、その作業は一度ですむのですが、今回は両方つくらなければ・・・という状態でした。幸運な結果として、いつもに比べれば、大部解説文字数の少ない特別展にはなったと思います。

しかし、ある程度覚悟していたとはいえ、「循環する生態系の中での象徴としてのキノコ」という特別展の副題にこめたメッセージを語る媒体としての解説書を失ってしまいました。そこで、解説書に語られない解説として、主担者の想いをレコードのライナーノートのように書きとめておこうと思います。

地下の生態現象をキノコで見せたい

今回の特別展には「〜キノコで世界は回っている〜」という副題をつけました。生態学では「生物の関係」と「物質の循環」はどちらも大きなテーマであり、キノコはそのどちらも象徴としてみせられると考えたからです。落ち葉の分解は中学の生物で習いますが、菌類の存在抜きには語れません。目に見えない現象を語り部として見せてくれる、それがキノコなのです。たとえば、発生したキノコが外生菌根という共生関係を結ぶキノコであれば周囲に宿主となる植物がいること、地下でしっかりと共生体である菌根が形成されていることを示しています。

展示の中では、キノコの重さを示した写真のような展示があります(図1)。ふだんキノコを眺めるとき、キノコの重さなどほとんど思いをめぐらせないでしょう。当たり前ですが、いきものは体を作る十分な材料がなければ発生できません。分解菌であれば、どうやったって最小10gの落ち葉や枯れ草がなければ、10g分のキノコを作ることはできないのです(実際には吸収のロスや地下の菌糸の分も必要なため、その何倍もの量を必要としているはずです)。こうした発想を基礎に持っておけば、今回のキノコ展のポスターのように大量のキノコが発生したときに、この大量の発生を維持するためにはどれだけの腐植が必要なのだろう、そしてその量は、その自然環境で供給できるのか、というごくシンプルな疑問を持つことができるでしょう。

実際、この写真を撮影した長居植物園のユーカリの樹の下は、今年もそこそこの規模でキノコの発生が見られていますが、そこに生えている草やユーカリの落ち葉だけで維持されてはいないようです。剪定枝などを使った堆肥 などが投入されており、これらが大量のキノコの成長を維持した栄養源だったのでしょう。たいていの大発生は人工的に追加した腐植の中で発生したものではないかと考えています。

こうした考え方は腐生菌以外でも通用します。たとえば冬虫夏草は、寄生相手の虫より(乾燥重量で)重たいキノコを作ることはできません。材料が虫以外にないからです。菌根菌の場合は、体を作るための炭素はすべて植物から提供されるものです。10gのキノコであれば、確実にその10g分以上は共生する植物からそのキノコに渡されているわけです。何トンもあるような大きな木にとって、たった10g分の糖分(炭素)なんてたいしたことないかもしれませんが、どの程度のものなのか、ちょっと葉を作る場合と比べてみましょう。乾燥重量10.6gのニセアシベニイグチ、この重さに相当するのはアラカシの葉であれば約50枚、コナラなら70枚程度にのぼります。もちろんキノコだけでこの量なのですから、菌根や地下の菌糸等を考えるとさらに小枝を作るのと同じくらいの投資を菌に対してしているのかも知れません。樹木にとっては、もっと光合成をするために新しい葉をつけるのか、地下で菌に投資して窒素やリンの吸収改善を期待するのか、投資先を選択しているようなものなのでしょう。

キノコの重さを気にしてみると、キノコの背後にある巨大な菌糸のネットワークもふくめて、公園で、そして森で、たくさんの落ち葉や枯れ木が分解されている様子や、たくさんの樹木が地中のリンや窒素を吸い上げる対価として糖分をキノコに分け与えている姿が、現実のものとして浮かび上がってきませんか?言葉にすれば無味乾燥な「循環」やリサイクルや「共生」が具体的な中身を伴って私たちの目の前に現れてきます。

図 1:ニセアシベニイグチとそれと同じ重さのアラカシの葉。ともに乾燥重で10.6g。

キノコの多様性をどう見るのか

キノコの展示会ですから、当然たくさんの標本が並んでいます。あれやこれや、500近いキノコが並んでいます。フリーズドライのものを中心に、時には模型やアクリル樹脂で固めたものも含めいろいろな標本を並べました。たくさんの種類を並べたのは、500種のキノコがあれば、500通りの生活がある、ということを示したかったからです。

植物にも当てはまるように、菌にも湿り気、土の肥え具合、温度など、その種毎に適した環境があります。けしてその種にとってのベストではなくても、他のライバルたちに比べれば悪条件のもとでもそこそこやっていける、という強みになる条件もあるでしょう。たくさんの種類はそうした自分の強みを発揮できる条件・生息場所をそれぞれに持っています。強みを発揮できる条件・生息場所は、何も地形や気候条件だけでなく、まわりにどのような生物がいるのかも大きく関係しているのです。まわりの生き物が多様であるから、多様に進化する、これはどんな生き物にも当てはまることですが、他の生き物との関係が特に密接なものが多い菌類の場合、特に当てはまることのように思います。

森が違えばキノコが変わります。それは森が違えば、すんでいる植物も、そして環境条件も違うからに他なりません。植物の側も、菌の側も、共生する相手を多かれ少なかれ選んでいます。菌根性のキノコが出てくるのは、菌がその場所で共生を確立し十分に糖を獲得し成長したあかしです。宿主植物が多様であれば、菌根菌の多様性も増えていきます。共生的な関係の中で多様化するのは植物相手だけではありません。においで虫を寄せるキノコも、においの微妙な違いで寄ってくる虫が違います。

病気を起こすような寄生菌であっても、寄生する相手が多様であれば、寄生菌も多様に進化していきます。それはそれぞれの種の防御機構にあわせて寄生側も進化する必要があるからです。同じようなことは反対に、キノコに寄生する線虫や、きのこを食べに来る虫やその他の動物とキノコの間にだって起こります。キノコも次世代を遺すための大事な胞子を食べられないように、食べに来た虫を殺す毒や、粘液やトゲのあるシスチジアという特殊な細胞をつくったりしています。やってくる動物が多様であればキノコも多様になるのです。

腐生菌にも似たようなことはあります。栗のいがにしか生えないクリノイガワンタケ、ツバキの落ちた花を腐らせるツバキキンカクチャワンタケ、アオキの葉にしか生えないアオキオチバタケ、ブナの実にしか生えないウスキブナノミタケなどなど、なんでこんなキノコがいるのだろうと不思議になるくらい、不思議に専門化したキノコがあります。

このようにキノコのまわりにはキノコと共生したり、きのこに食べられたり、逆にきのこを食べに来たりするたくさんの動植物がいます。菌と競合したり、共生したり、また寄生したりする他の菌類もいます。日本に多様なキノコがいるのは、多様な自然環境条件をもち、さらに多様な動植物がいて複雑な自然の中での関係が発達しているからに他なりません。反対から見て多様なキノコがいることで、多様な動植物がいられるのだ、といってもいいでしょう。展示したキノコには一つ一つ、ストーリーがあります。そのすべてをパネルやラベルにはしていませんが、会場内の質問カウンターで佐久間をみつけて訪ねてください。可能な限りお話しします。

キノコを生態系変化の象徴としてみる

少し詩的な言い方に過ぎるかも知れませんが、キノコは私たちが見えない地下で起きているさまざまな出来事のメッセンジャーのようにも思います。例えば、1980年代以降大量に見られるようになったオオシロカラカサタケは、都市の温暖化を反映しているのではないかといわれています。一個のキノコを見ていてもわかりませんが、長い変化を見続けていると気になることは時折でてきます。

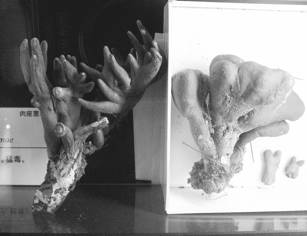

今回の展示ではカエンタケというキノコを取り上げています(図2)。カエンタケは大阪や京都ではこれまで非常にまれなキノコの一つでした。しかし、その毒性故に比較的キノコ関係者の間では有名なキノコです。間違って食べてしまうと、内蔵を次々と破壊し、脳の萎縮さえおこして死亡します。そして、さらに皮膚にも炎症を起こすため、「触ってはいけない」といわれる、今のところ唯一のキノコでもあります。このカエンタケの発生が、北陸から近畿にかけて増えています。観察事例としては「ナラ枯れ病」によって枯れた切り株のまわりでの発生が目立っています。ナラ枯れ病は、幹に穴を開け喰い荒らすカシノナガキクイムシと、この虫が運ぶRaffaelea quercivoraというカビがおこすもので、ナラ枯れの原因にはカエンタケは作用していないようです。ナラ枯れ病について詳しくは森林総合研究所の黒田慶子さんのページ

(http://cse.ffpri.affrc.go.jp/keiko/hp/kuroda/Naragare.html)や、「ナラ枯れと里山の健康」林業改良普及双書 157(全国林業改良普及協会)を参照してください。ナラが枯れた後の、地下に大量に残る根株などがカエンタケの発生場所となるのでしょうか。7月の京都南部でのキノコ観察会でもナラ枯れ発生地で参加者のみなさんにカエンタケを見てもらいました。

図2:カエンタケ。

折も折、大阪府下でも高槻市梶原地区でナラ枯れ病の発生のニュースが舞い込んできました。遂に大阪でもナラ枯れ被害がひろがりはじめました。枯れた後、どれくらいの期間でカエンタケが発生するのか、被害の防除のためにも見極めておく必要があるでしょう。里山が使われなくなって、育ちすぎたナラにナラ枯れ病が発生して枯れる。こうした自然の変化を象徴するように、カエンタケは現れています。

もちろん因果関係をあまりにもうがちすぎてはいけませんし、現象の因果関係を解き明かすのは大変労力のかかる仕事です。それでも今まで見たことがないキノコがたくさんではじめた背景にはどんなことがあるのか、その意味するところを考えるのは無駄ではないように思います。それに気付くためには、普段どんなキノコが出ているのか、まず日常的な観察の積み重ねが大前提となるはずです。

特別展の中で、まだ十分に表現できていないことも多々あるのですが、担当者はこんなことを考えてつくりました、というメモ書きに変えて。

<さくま だいすけ:博物館学芸員>