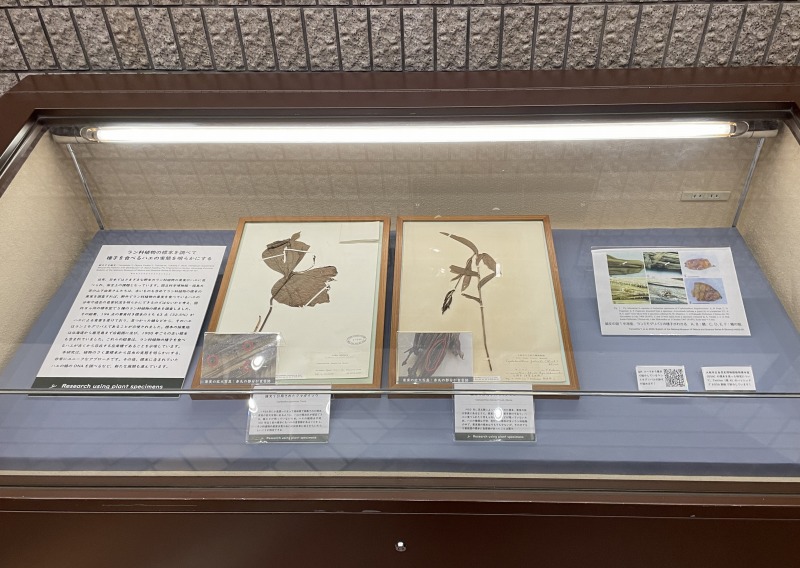

ミニ展示「植物の標本を使って研究する」 令和7年3月:標本から明らかになったラン科植物の果実を食べるハエの実態に関する研究とその関連標本を紹介します

大阪市立自然史博物館では、所蔵する植物標本を使った研究を月替わりで紹介するミニ展示を開催中です。本展示は、令和6年6月1日(土)から令和7年6月1日(日)まで、本館1階ナウマンホールにてご覧いただけます。第10回となる令和7年3月の展示では、Yamashita et al. (2020)による、標本から明らかになったラン科植物の果実を食べるハエの実態に関する論文と関連標本を紹介します。

近年、日本ではさまざまな野生のラン科植物の果実がハエに食べられ、保全上の課題となっています。国立科学博物館・福島大学の山下由美さんたちは、古いものも含めてラン科植物の標本の果実を調査すれば、野外でラン科植物の果実を食べているハエの分布や過去の食害状況を明らかにできるのではないかと考え、国内8ヵ所の標本室で5種のラン科植物の標本を調査しました。

その結果、194点の果実付き標本のうち63点(32.5%)がハエによる食害を受けており、蛹や蛹室、脱出孔の形状からそのハエはランミモグリバエであることが示唆されました。食害を受けた標本の採集地は北海道から鹿児島まで広範囲に及び、1900年ごろの古い標本も含まれていました。これらの結果は、ラン科植物の種子を食べるハエが古くから存在する在来種であることを示唆しています。

本研究は、植物のさく葉標本から昆虫の実態を明らかにする、非常にユニークなアプローチです。その後、標本に含まれていたハエの蛹のDNAを調べるなど、新たな展開も進んでいます。

3月に紹介する研究: Yamashita Y., Ogura-Tsujita Y., Tokuda M., Yukawa T. 2020. Herbarium Specimens Reveal the History and Distribution of Seed-feeding Fly Infestation in Native Japanese Orchids. Bulletin of the National Museum of Nature and Science Series B (Botany) 46(3):119-127.

論文のリンク:https://www.kahaku.go.jp/research/publication/botany/v46_3.html

研究のその後の進展については福島大学のプレスリリースをご覧ください。

「100年前の押し葉標本から取り出した食害昆虫ランミモグリバエのDNA解析に成功~標本の新たな利用方法を開発~」(下記リンクからPDFファイルに遷移します)

https://www.fukushima-u.ac.jp/press/Files/2022/04/160-06.pdf

ミニ展示の概要については過去のWhat‘s new『ミニ展示「植物の標本を使って研究する」を開催します』(https://omnh.jp/archives/11362)をご覧ください。

※なるべく月替わりで展示を入れ替えますが、担当者の都合で入れ替えが数日前後することがあります。ご了承ください。

※本展示を作成するにあたり、論文著者の山下由美さんには標本の果実の食害痕について様々なご教示をいただきました。ありがとうございました。

令和7年3月の展示:ラン科植物の果実を食べるハエに関する研究とその関連標本の展示の様子。本研究で引用されたクマガイソウとキンランの標本を展示します。果実の食害跡はとても小さく肉眼では見えにくいため、拡大写真を添えてその様子を伝えます。

本展示に関する問合せ:植物研究室・横川